What is a Bureau?

ビューローとは?

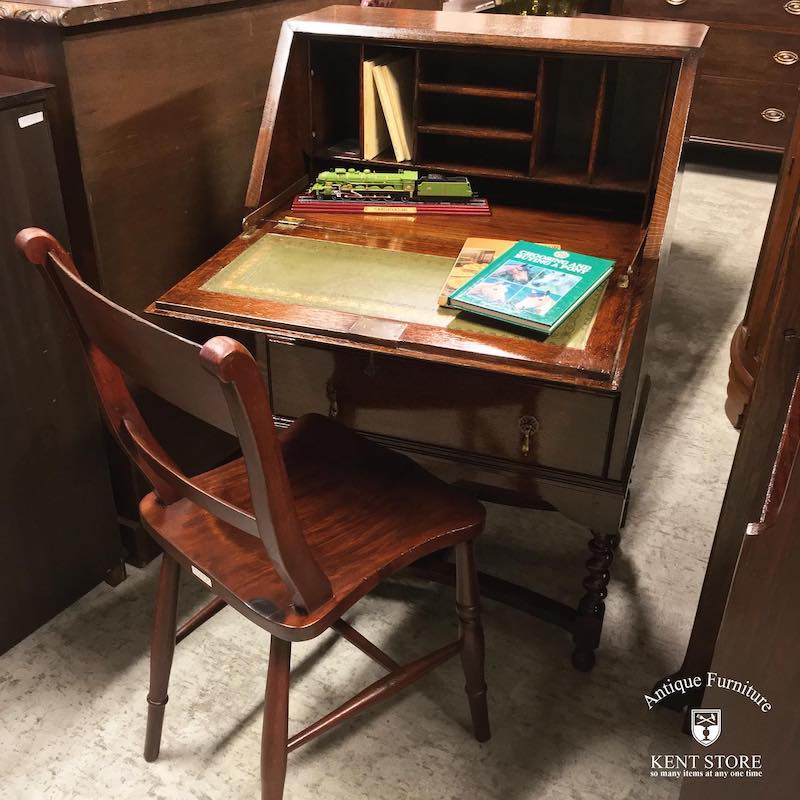

ビューローとは、書き机と戸棚(ビューロー)を組み合わせた家具。

本来「bureau(ビューロー)=引出し収納」という意味ですが、机の甲板(こういた)にあたる部分が戸棚の扉になっていてその扉を手前に倒すとその扉部分がデスクになるのがビューローの一番の特徴です。

下に引き出しが付いているものが一般的です。

机を使用しないときは普通の収納家具となりますのでスペースを取りません。

オンラインショップ掲載中

全 24 件

ビューロー¥ 283,800本体価格 ¥ 258,000本体サイズ:W560 D410 H890 材質:Mahogany 配送サイズ:B(らくらく家財宅急便) 取り扱いショップ:静岡本店 1880年代 英国アンティークのビューローです。 傾斜のついたライティングスペースに、天板を開けると収納もあります。 下段はラックのデザインになっていますので空間を広く見せることができます。 こちらのビューローのご案内 ビューローとは 歴史と物語 種類 選ぶポイント 使い方 活用術 修理のポイント お手入れ方法

ビューロー¥ 283,800本体価格 ¥ 258,000本体サイズ:W560 D410 H890 材質:Mahogany 配送サイズ:B(らくらく家財宅急便) 取り扱いショップ:静岡本店 1880年代 英国アンティークのビューローです。 傾斜のついたライティングスペースに、天板を開けると収納もあります。 下段はラックのデザインになっていますので空間を広く見せることができます。 こちらのビューローのご案内 ビューローとは 歴史と物語 種類 選ぶポイント 使い方 活用術 修理のポイント お手入れ方法 ビューローブックケース¥ 174,900本体価格 ¥ 159,000本体サイズ:W760 D290 H1530/デスク高710 材質:オーク 配送サイズ:D(らくらく家財宅急便) 取り扱いショップ:静岡本店 19世紀末、ヴィクトリアン時代に作られたビューローブックケースです。 デスクと本棚がひとつになっており、限られたスペースの書斎でも置くことができます。 詳細サイズ: 棚 W720 D230 トップH230 ミドルH235 ボトムH270 ピジョンホール 小 W95 D155 H100 大 W220 D155 H70 天板広げた最大奥行560 こちらのビューローブックケースのご案内 ビューローブックケースとは 歴史と物語 種類 選ぶポイント 使い方 活用術 修理のポイント お手入れ方法

ビューローブックケース¥ 174,900本体価格 ¥ 159,000本体サイズ:W760 D290 H1530/デスク高710 材質:オーク 配送サイズ:D(らくらく家財宅急便) 取り扱いショップ:静岡本店 19世紀末、ヴィクトリアン時代に作られたビューローブックケースです。 デスクと本棚がひとつになっており、限られたスペースの書斎でも置くことができます。 詳細サイズ: 棚 W720 D230 トップH230 ミドルH235 ボトムH270 ピジョンホール 小 W95 D155 H100 大 W220 D155 H70 天板広げた最大奥行560 こちらのビューローブックケースのご案内 ビューローブックケースとは 歴史と物語 種類 選ぶポイント 使い方 活用術 修理のポイント お手入れ方法 ビューロー¥ 299,200本体価格 ¥ 272,000本体サイズ:W685 D400 H1130/760 材質:Oak 配送サイズ:C(らくらく家財宅急便) 取り扱いショップ:東京目黒店 1930年代 英国アンティークのビューローです。 ビューローとは、机と整理棚部分が合体した書机のことです。 蓋を開くと天板になり、机・デスクとして利用できます。 脚は細いツイストレッグのデザインです。 ツイストレッグは、チャールズ2世(在位1660‐85)の王政復古の時期に作られるようになりました。 この時代に、ツイストレッグが多く普及した背景には、挽物を製作するのに使われる、送り台(スライディングレスト)が発達したことで、丸棒を螺旋状に挽けるようになりました。 刃の回転速度により、大きな螺旋、小さな螺旋と自由に作ることができるようになったのです。 こちらのビューローのご案内 ビューローとは 歴史と物語 種類 選ぶポイント 使い方 活用術 修理のポイント お手入れ方法

ビューロー¥ 299,200本体価格 ¥ 272,000本体サイズ:W685 D400 H1130/760 材質:Oak 配送サイズ:C(らくらく家財宅急便) 取り扱いショップ:東京目黒店 1930年代 英国アンティークのビューローです。 ビューローとは、机と整理棚部分が合体した書机のことです。 蓋を開くと天板になり、机・デスクとして利用できます。 脚は細いツイストレッグのデザインです。 ツイストレッグは、チャールズ2世(在位1660‐85)の王政復古の時期に作られるようになりました。 この時代に、ツイストレッグが多く普及した背景には、挽物を製作するのに使われる、送り台(スライディングレスト)が発達したことで、丸棒を螺旋状に挽けるようになりました。 刃の回転速度により、大きな螺旋、小さな螺旋と自由に作ることができるようになったのです。 こちらのビューローのご案内 ビューローとは 歴史と物語 種類 選ぶポイント 使い方 活用術 修理のポイント お手入れ方法 スチューデントビューロー¥ 174,900本体価格 ¥ 159,000本体サイズ:W610 D305 H1195/715 材質:Oak 配送サイズ:C(らくらく家財宅急便) 取り扱いショップ:東京目黒店 1930年代 イギリスアンティークのスチューデントビューローです。 非常にコンパクトに作られているため、限られたスペースの書斎でも置くことができます。 こちらのビューローのご案内 ビューローとは 歴史と物語 種類 選ぶポイント 使い方 活用術 修理のポイント お手入れ方法

スチューデントビューロー¥ 174,900本体価格 ¥ 159,000本体サイズ:W610 D305 H1195/715 材質:Oak 配送サイズ:C(らくらく家財宅急便) 取り扱いショップ:東京目黒店 1930年代 イギリスアンティークのスチューデントビューローです。 非常にコンパクトに作られているため、限られたスペースの書斎でも置くことができます。 こちらのビューローのご案内 ビューローとは 歴史と物語 種類 選ぶポイント 使い方 活用術 修理のポイント お手入れ方法 ビューロー¥ 495,000本体価格 ¥ 450,000本体サイズ:W935 D565 H1030/770材質:Mahogany配送サイズ:D(らくらく家財宅急便)取り扱いショップ:静岡本店【未修理品ご注文の際の注意事項】こちらの商品は木工修理・塗装修理が完了しておりません。家具の組み直しを行った後、アンティークの風合いは残し活かしながら、古い塗装・汚れなど下地を調整して再塗装いたします。木工修理・塗装修理には3から5週間程度いただいております。生地の張替や塗装色の変更、また通常工程以外の特殊リペア・加工などをご希望の場合は別途ご相談ください。※その際、追加料金が発生する場合がございます。また、商品によっては修理が出来ないものもございます。静岡本店・東京目黒店へお気軽にお問い合わせくださいませ。こちらのビューローのご案内 ビューローとは 歴史と物語 種類 選ぶポイント 使い方 活用術 修理のポイント お手入れ方法

ビューロー¥ 495,000本体価格 ¥ 450,000本体サイズ:W935 D565 H1030/770材質:Mahogany配送サイズ:D(らくらく家財宅急便)取り扱いショップ:静岡本店【未修理品ご注文の際の注意事項】こちらの商品は木工修理・塗装修理が完了しておりません。家具の組み直しを行った後、アンティークの風合いは残し活かしながら、古い塗装・汚れなど下地を調整して再塗装いたします。木工修理・塗装修理には3から5週間程度いただいております。生地の張替や塗装色の変更、また通常工程以外の特殊リペア・加工などをご希望の場合は別途ご相談ください。※その際、追加料金が発生する場合がございます。また、商品によっては修理が出来ないものもございます。静岡本店・東京目黒店へお気軽にお問い合わせくださいませ。こちらのビューローのご案内 ビューローとは 歴史と物語 種類 選ぶポイント 使い方 活用術 修理のポイント お手入れ方法 ビューロー¥ 328,900本体価格 ¥ 299,000本体サイズ:W840 D505 H1075/775 材質:Oak 配送サイズ:C(らくらく家財宅急便) 取り扱いショップ:静岡本店 【未修理品ご注文の際の注意事項】 こちらの商品は木工修理・塗装修理が完了しておりません。 家具の組み直しを行った後、アンティークの風合いは残し活かしながら、古い塗装・汚れなど下地を調整して再塗装いたします。 木工修理・塗装修理には3から5週間程度いただいております。 生地の張替や塗装色の変更、また通常工程以外の特殊リペア・加工などをご希望の場合は別途ご相談ください。 ※その際、追加料金が発生する場合がございます。 また、商品によっては修理が出来ないものもございます。 静岡本店・東京目黒店へお気軽にお問い合わせくださいませ。 こちらのビューローのご案内 ビューローとは 歴史と物語 種類 選ぶポイント 使い方 活用術 修理のポイント お手入れ方法

ビューロー¥ 328,900本体価格 ¥ 299,000本体サイズ:W840 D505 H1075/775 材質:Oak 配送サイズ:C(らくらく家財宅急便) 取り扱いショップ:静岡本店 【未修理品ご注文の際の注意事項】 こちらの商品は木工修理・塗装修理が完了しておりません。 家具の組み直しを行った後、アンティークの風合いは残し活かしながら、古い塗装・汚れなど下地を調整して再塗装いたします。 木工修理・塗装修理には3から5週間程度いただいております。 生地の張替や塗装色の変更、また通常工程以外の特殊リペア・加工などをご希望の場合は別途ご相談ください。 ※その際、追加料金が発生する場合がございます。 また、商品によっては修理が出来ないものもございます。 静岡本店・東京目黒店へお気軽にお問い合わせくださいませ。 こちらのビューローのご案内 ビューローとは 歴史と物語 種類 選ぶポイント 使い方 活用術 修理のポイント お手入れ方法 ビューロー¥ 259,600本体価格 ¥ 236,000本体サイズ:W785 D460 H975/720 材質:Oak 配送サイズ:C(らくらく家財宅急便) 取り扱いショップ:静岡本店 【未修理品ご注文の際の注意事項】 こちらの商品は木工修理・塗装修理が完了しておりません。 家具の組み直しを行った後、アンティークの風合いは残し活かしながら、古い塗装・汚れなど下地を調整して再塗装いたします。 木工修理・塗装修理には3から5週間程度いただいております。 生地の張替や塗装色の変更、また通常工程以外の特殊リペア・加工などをご希望の場合は別途ご相談ください。 ※その際、追加料金が発生する場合がございます。 また、商品によっては修理が出来ないものもございます。 静岡本店・東京目黒店へお気軽にお問い合わせくださいませ。 こちらのビューローのご案内 ビューローとは 歴史と物語 種類 選ぶポイント 使い方 活用術 修理のポイント お手入れ方法

ビューロー¥ 259,600本体価格 ¥ 236,000本体サイズ:W785 D460 H975/720 材質:Oak 配送サイズ:C(らくらく家財宅急便) 取り扱いショップ:静岡本店 【未修理品ご注文の際の注意事項】 こちらの商品は木工修理・塗装修理が完了しておりません。 家具の組み直しを行った後、アンティークの風合いは残し活かしながら、古い塗装・汚れなど下地を調整して再塗装いたします。 木工修理・塗装修理には3から5週間程度いただいております。 生地の張替や塗装色の変更、また通常工程以外の特殊リペア・加工などをご希望の場合は別途ご相談ください。 ※その際、追加料金が発生する場合がございます。 また、商品によっては修理が出来ないものもございます。 静岡本店・東京目黒店へお気軽にお問い合わせくださいませ。 こちらのビューローのご案内 ビューローとは 歴史と物語 種類 選ぶポイント 使い方 活用術 修理のポイント お手入れ方法 ビューロー¥ 299,200本体価格 ¥ 272,000本体サイズ:W920 D470 H1070/765 材質:Mahogany 配送サイズ:C(らくらく家財宅急便) 取り扱いショップ:静岡本店 【未修理品ご注文の際の注意事項】 こちらの商品は木工修理・塗装修理が完了しておりません。 家具の組み直しを行った後、アンティークの風合いは残し活かしながら、古い塗装・汚れなど下地を調整して再塗装いたします。 木工修理・塗装修理には3から5週間程度いただいております。 生地の張替や塗装色の変更、また通常工程以外の特殊リペア・加工などをご希望の場合は別途ご相談ください。 ※その際、追加料金が発生する場合がございます。 また、商品によっては修理が出来ないものもございます。 静岡本店・東京目黒店へお気軽にお問い合わせくださいませ。 こちらのビューローのご案内 ビューローとは 歴史と物語 種類 選ぶポイント 使い方 活用術 修理のポイント お手入れ方法

ビューロー¥ 299,200本体価格 ¥ 272,000本体サイズ:W920 D470 H1070/765 材質:Mahogany 配送サイズ:C(らくらく家財宅急便) 取り扱いショップ:静岡本店 【未修理品ご注文の際の注意事項】 こちらの商品は木工修理・塗装修理が完了しておりません。 家具の組み直しを行った後、アンティークの風合いは残し活かしながら、古い塗装・汚れなど下地を調整して再塗装いたします。 木工修理・塗装修理には3から5週間程度いただいております。 生地の張替や塗装色の変更、また通常工程以外の特殊リペア・加工などをご希望の場合は別途ご相談ください。 ※その際、追加料金が発生する場合がございます。 また、商品によっては修理が出来ないものもございます。 静岡本店・東京目黒店へお気軽にお問い合わせくださいませ。 こちらのビューローのご案内 ビューローとは 歴史と物語 種類 選ぶポイント 使い方 活用術 修理のポイント お手入れ方法 ビューロー¥ 393,800本体価格 ¥ 358,000本体サイズ:W680 D400 H965/890 材質:Walnut 配送サイズ:C(らくらく家財宅急便) 取り扱いショップ:静岡本店 【未修理品ご注文の際の注意事項】 こちらの商品は木工修理・塗装修理が完了しておりません。 家具の組み直しを行った後、アンティークの風合いは残し活かしながら、古い塗装・汚れなど下地を調整して再塗装いたします。 木工修理・塗装修理には3から5週間程度いただいております。 生地の張替や塗装色の変更、また通常工程以外の特殊リペア・加工などをご希望の場合は別途ご相談ください。 ※その際、追加料金が発生する場合がございます。 また、商品によっては修理が出来ないものもございます。 静岡本店・東京目黒店へお気軽にお問い合わせくださいませ。 こちらのビューローのご案内 ビューローとは 歴史と物語 種類 選ぶポイント 使い方 活用術 修理のポイント お手入れ方法

ビューロー¥ 393,800本体価格 ¥ 358,000本体サイズ:W680 D400 H965/890 材質:Walnut 配送サイズ:C(らくらく家財宅急便) 取り扱いショップ:静岡本店 【未修理品ご注文の際の注意事項】 こちらの商品は木工修理・塗装修理が完了しておりません。 家具の組み直しを行った後、アンティークの風合いは残し活かしながら、古い塗装・汚れなど下地を調整して再塗装いたします。 木工修理・塗装修理には3から5週間程度いただいております。 生地の張替や塗装色の変更、また通常工程以外の特殊リペア・加工などをご希望の場合は別途ご相談ください。 ※その際、追加料金が発生する場合がございます。 また、商品によっては修理が出来ないものもございます。 静岡本店・東京目黒店へお気軽にお問い合わせくださいませ。 こちらのビューローのご案内 ビューローとは 歴史と物語 種類 選ぶポイント 使い方 活用術 修理のポイント お手入れ方法 ビューロー¥ 299,200本体価格 ¥ 272,000本体サイズ:W720 D520 H995/790 メーカー:Repodux 材質:Walnut 配送サイズ:C(らくらく家財宅急便) 取り扱いショップ:静岡本店 【未修理品ご注文の際の注意事項】 こちらの商品は木工修理・塗装修理が完了しておりません。 家具の組み直しを行った後、アンティークの風合いは残し活かしながら、古い塗装・汚れなど下地を調整して再塗装いたします。 木工修理・塗装修理には3から5週間程度いただいております。 生地の張替や塗装色の変更、また通常工程以外の特殊リペア・加工などをご希望の場合は別途ご相談ください。 ※その際、追加料金が発生する場合がございます。 また、商品によっては修理が出来ないものもございます。 静岡本店・東京目黒店へお気軽にお問い合わせくださいませ。 こちらのビューローのご案内 ビューローとは 歴史と物語 種類 選ぶポイント 使い方 活用術 修理のポイント お手入れ方法

ビューロー¥ 299,200本体価格 ¥ 272,000本体サイズ:W720 D520 H995/790 メーカー:Repodux 材質:Walnut 配送サイズ:C(らくらく家財宅急便) 取り扱いショップ:静岡本店 【未修理品ご注文の際の注意事項】 こちらの商品は木工修理・塗装修理が完了しておりません。 家具の組み直しを行った後、アンティークの風合いは残し活かしながら、古い塗装・汚れなど下地を調整して再塗装いたします。 木工修理・塗装修理には3から5週間程度いただいております。 生地の張替や塗装色の変更、また通常工程以外の特殊リペア・加工などをご希望の場合は別途ご相談ください。 ※その際、追加料金が発生する場合がございます。 また、商品によっては修理が出来ないものもございます。 静岡本店・東京目黒店へお気軽にお問い合わせくださいませ。 こちらのビューローのご案内 ビューローとは 歴史と物語 種類 選ぶポイント 使い方 活用術 修理のポイント お手入れ方法 ビューロー¥ 207,900本体価格 ¥ 189,000本体サイズ:W765 D470 H960/750 材質:Oak 配送サイズ:C(らくらく家財宅急便) 取り扱いショップ:静岡本店 【未修理品ご注文の際の注意事項】 こちらの商品は木工修理・塗装修理が完了しておりません。 家具の組み直しを行った後、アンティークの風合いは残し活かしながら、古い塗装・汚れなど下地を調整して再塗装いたします。 木工修理・塗装修理には3から5週間程度いただいております。 生地の張替や塗装色の変更、また通常工程以外の特殊リペア・加工などをご希望の場合は別途ご相談ください。 ※その際、追加料金が発生する場合がございます。 また、商品によっては修理が出来ないものもございます。 静岡本店・東京目黒店へお気軽にお問い合わせくださいませ。 こちらのビューローのご案内 ビューローとは 歴史と物語 種類 選ぶポイント 使い方 活用術 修理のポイント お手入れ方法

ビューロー¥ 207,900本体価格 ¥ 189,000本体サイズ:W765 D470 H960/750 材質:Oak 配送サイズ:C(らくらく家財宅急便) 取り扱いショップ:静岡本店 【未修理品ご注文の際の注意事項】 こちらの商品は木工修理・塗装修理が完了しておりません。 家具の組み直しを行った後、アンティークの風合いは残し活かしながら、古い塗装・汚れなど下地を調整して再塗装いたします。 木工修理・塗装修理には3から5週間程度いただいております。 生地の張替や塗装色の変更、また通常工程以外の特殊リペア・加工などをご希望の場合は別途ご相談ください。 ※その際、追加料金が発生する場合がございます。 また、商品によっては修理が出来ないものもございます。 静岡本店・東京目黒店へお気軽にお問い合わせくださいませ。 こちらのビューローのご案内 ビューローとは 歴史と物語 種類 選ぶポイント 使い方 活用術 修理のポイント お手入れ方法 ビューロー¥ 415,800本体価格 ¥ 378,000本体サイズ:W780 D460 H985/730材質:Mahogany配送サイズ:C(らくらく家財宅急便)取り扱いショップ:静岡本店世界三大銘木の一つ、マホガニーを使用した英国アンティーク家具のビューローです。マホガニーは宮殿の装飾に使われるなど高級木材とされていました。今では天然木の伐採や取引が制限されているため、希少な木材でもあります。こちらのビューローのご案内 ビューローとは 歴史と物語 種類 選ぶポイント 使い方 活用術 修理のポイント お手入れ方法

ビューロー¥ 415,800本体価格 ¥ 378,000本体サイズ:W780 D460 H985/730材質:Mahogany配送サイズ:C(らくらく家財宅急便)取り扱いショップ:静岡本店世界三大銘木の一つ、マホガニーを使用した英国アンティーク家具のビューローです。マホガニーは宮殿の装飾に使われるなど高級木材とされていました。今では天然木の伐採や取引が制限されているため、希少な木材でもあります。こちらのビューローのご案内 ビューローとは 歴史と物語 種類 選ぶポイント 使い方 活用術 修理のポイント お手入れ方法

History of Bureau

ビューローの歴史と物語

Story

原形はバイブルボックス(聖書保管用の箱)などとも言われていますが、形状が似通っているだけで使用用途は異なりるため、正しい説ではないようです。

17世紀に入り、東インド会社によって中国や日本の櫃(ひつ)が輸入されると、英国内で製作されたスタンドの上に飾られました。櫃とは、観音開きの扉を持つ箱型の家具で表面は美しい蒔絵で装飾され内部は大小多数の小引き出しなどで構成されていました。

これを英国内で模倣して作った家具が「キャビネットオンスタンド」です。

扉が観音開きではなく、一枚で上部より手前に倒れるように開き、ステーと呼ばれる蝶番やルーパーといわれる二対の角材で支えられていて、ライティングスペースはセクレタリーやエスクリトアーと呼ばれました。

内部にはやはり小引き出しや書簡(手紙や書状)を入れるピジョンホールがあり、機能的にはほぼビューローと同じに。

ここにバイブルボックスの形状が入り込み、機能・形状とも現在のビューローのライティング部分に近くなり、スタンドの上に据え付けられ、「ビューローオンスタンド」と呼ばれる家具が作られ始めました。現在のようにチェストオブドロワーズが下部につくようになるのは18世紀に入ってから。

もともとはイギリスの王政復古期に誕生、書き物をするための家具が進化し収納にデスクを合わせたビューローの形になりました。

The kinds of Bureau

ビューローの種類・ブランド・メーカー

ストレッチャーがあるタイプ

脚にストレッチャー(補強材)が組み込まれているビューローです。

ストレッチャーを組み込むことによりビューロー本体の強度が増します。安定感のあるシルエットが印象的です。

カブリオールレッグ(猫脚)デザイン

英国アンティークならではのカブリオールレッグ(猫脚)デザインが特徴的なビューローです。

カブリオールレッグですと長(正)方形デザインのビューローが繊細で柔らかな印象になります。

スチューデントビューロー

奥行が薄くコンパクトなビューローです。場所をとらず見た目がデスクに見えないのが特徴です。

もとは学生が使うデスクとして作られました。多くのスチューデントデスクは下部に本を収納でき飾り棚のようになっています。オープンキャビネットとしてご使用いただけます。

ロールトップビューロー

ロールトップビューローは蛇腹巻上げ式のロールが付いているビューローのことです。

19世紀の終わりごろから使用され、銀行・公共施設・商業施設・会社などで使われていました。

ロールを上げるとデスクが現れ、一番下まで閉めると鍵がかかる作りになっています。

机部分だけではなく引き出しの鍵もロールを閉めると同時にかかる連動タイプなので、貴重品を入れておくことができます。

ビューローの特徴・機能と使用方法

①アーム金具で支える

②上段の引き出しで支える

③手動でレールを引き出す

③連動するレール

ビューローは、デスクの機能と収納を兼ね備えた家具です。

デスクを開いた状態でも場所を取らず、省スペース。

また美しい彫刻が施されているものもあり、優雅な雰囲気のインテリアを演出していただけます。

デスク部分は両サイドに取り付けられたアーム金具で支えるもの、下の引出しを出して支えるもの、デスクを支えるための棒(レール)で支えるものがあります。

レールがあるものは、手で引き出してからデスクを開くタイプとデスクを開けると同時にレールが連動して出てくるタイプがあります。

How to use Bureau

ビューローの活用術

必要なときだけ扉を開きデスクとして使い通常は扉を閉じることにより、デスク部分が邪魔になりません。

パソコンなどを目に見えるところに置きたくない場合など使用するとき以外は扉を閉じておくことにより、余計なものを隠しインテリアの雰囲気を損ないません。

扉を開けたデスクのサイズはモニターやキーボード、マウスがちょうど収まりますので、最近はパソコンデスクとしてご利用になる方が多いです。

また、店舗什器として扉を開いた状態でディスプレイ台としたり、引き出しを階段状に開き商品を演出するなど個性的な使い方もできます。

①パソコン・デスクとして

②お子様の学習デスクとしても…

③自分だけのプライベートな空間

④店舗什器として…

Key points of choosing Bureau

ビューローを選ぶポイント

①クイーンアン様式

②ミッドセンチュリーデザイン

③オーク材 ツイストレッグのデザイン

④引き出しの前板が可動するタイプ

※引き出しの扉が下方へ下がることにより、資料や楽譜を折らずにスムーズに出し入れしていただけます。

ビューローにはカブリオールレッグ(猫脚)が特徴のエレガントなクイーンアンスタイルやミッドセンチュリースタイルなどさまざまなデザインがあります。使われている木材との相性も考慮してインテリアに合わせたコーディネートをすると良いでしょう。

また、デスクの部分を開くと、ピジョンホール(鳩小屋)と言われる書類などを分類するための棚や小さいな引き出しもあります。ピジョンホールのサイズ、棚の位置などを確認して何を収納するのか想像するのも良いでしょう。

Key points of repairing Bureau

ビューローの修理ポイント

アンティーク家具の魅力の一つが1点物であること。そして特注品を含めて個性に合わせてオーダーメイドしたストーリーが魅力です。

① ビューロー開閉部分のこだわり

ビューローは扉を開けると扉がデスクとなるため、その扉を支えるステーの調整が難しく大切な修理ポイントです。

扉に金具がついているタイプ、扉を開くと連動してその扉を支えるレールが下から出てくるタイプなどがあり、その扉の支え方によって修理方法が異なります。

特別な金具は修理が困難な場合もありますが、ケントストアではデスクの状態にしたときにご不安なくお使いいただけるように、どのタイプのビューローでも必ず修理しております。

また、ビューローを閉めた時に天板がパタつかないための調整も行っております。

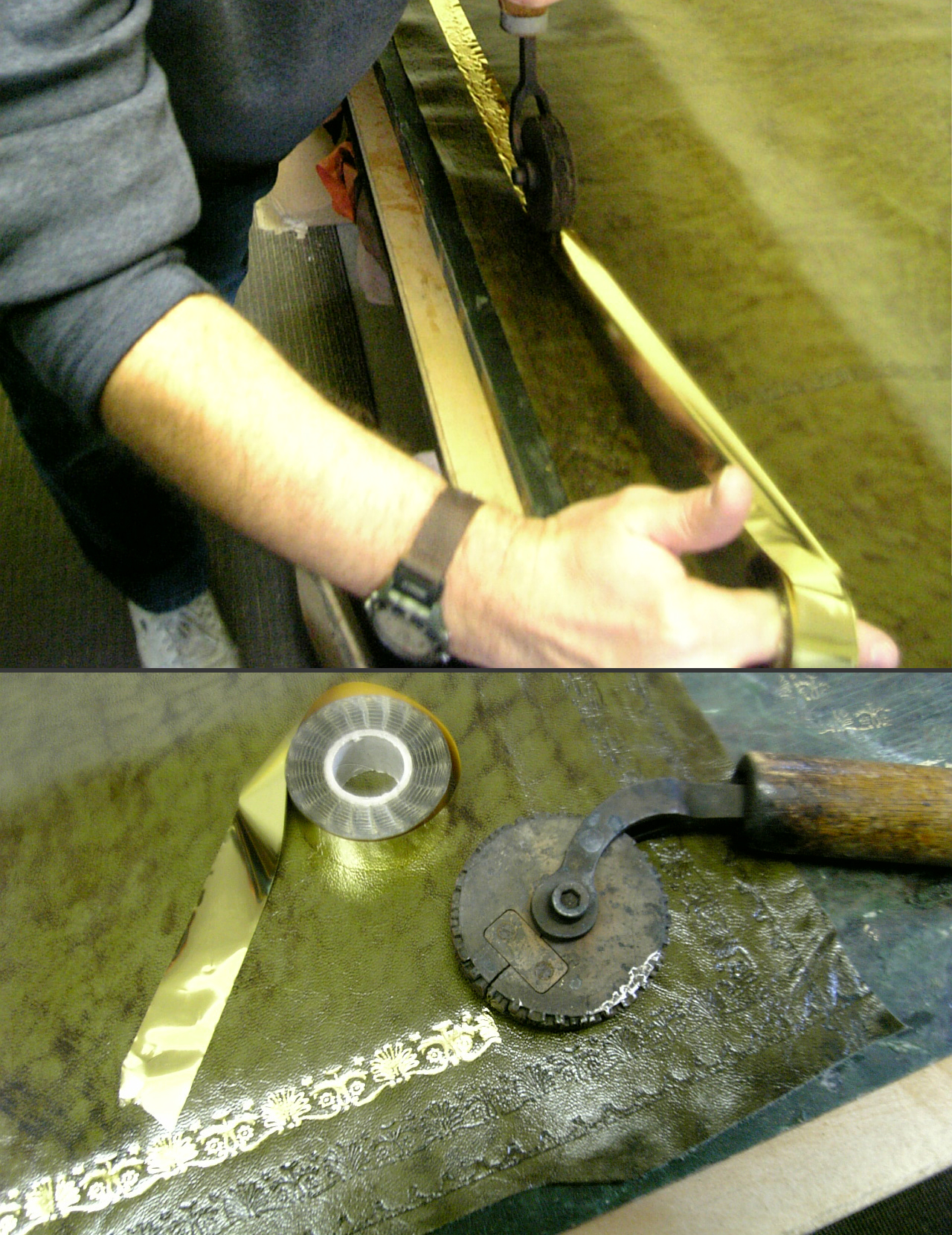

② アンティークキー・レザーのこだわり

ビューローの開閉にはアンティークキーを使用するものが多くあります。鍵穴があるものに関しては必ず1本(以上)鍵を付属させています。その際、鍵が紛失している家具にはアンティークキーの中から合うものを探し出します。合うものがない場合はシリンダーに合わせ鍵を切削加工します。シリンダー本体が壊れている場合もアンティークの在庫から合うものを探し出し実際に使えるように取り付けを行っています。

デスクの天板に施されたレザーの劣化によるスレ・傷・剥がれは、国内で張り替えを行っております。

しかしレザートップの加工は日本国内では他店でも職人がおりません。

ケントストアでは本場イギリスでも数人しかいないレザークラフトマンと提携し、昔ながらの製法で製作されたレザーをオーダーし直輸入しております。

レザーは本革にこだわり、英国の伝統技術を有する職人が手作業で加工しております。

金色のランニング加工を施す技術はまさに職人技です。

③ 塗装のこだわり

ビューローは、高級品で可動部分も多いため伸張に丁寧に細かいところまで塗装を行います。マホガニーやウォルナットの木材で作られたものも多く、特に艶出しには気を配っております。

また脚元の色目は濃いのに対し引き出し内部が薄めだったり角部分が濃く縁どられていたりと、アンティークらしい塗装がされていることが多いため、個性を出しつつ上品に仕上げます。

部分的に状態の悪いところ所を剥離し、できるだけオリジナルの塗装を活かしています。

本場英国と同じ仕上げにするため、マイランズ社のナイトロステインを使用。そして透明感のある美しい仕上がりのニスを塗ることで、素材を最大限に活かし本来の雰囲気を引き立てるようにしております。

ケントアンティーク家具に共通した修理ポイント

アンティーク家具を後世に残すことを目的に、世界に誇る日本の技術力と、伝統の英国材料で再現するケントクオリティの修理

Wood Work〜木工修理〜

日本の「モノ作り」の評価は世界でもトップクラスと言われています。

ケントが工場を構える静岡はその中でも家具の産地として徳川家康の時代より全国の職人が集結した「モノ作り」の聖地です。

ケントはその伝統のある静岡で家具職人を集め、若手を育てながら日本の技術を伝承しています。

新たな「モノ直し」文化を世界に向けて発信し、日本の高度な修理力を実践しています。

Paint Work〜家具の塗装・装飾金具〜

伝統と優れたモノを大切にする英国では家具を修理するマテリアルも現代に受け継がれています。

英国アンティーク家具の修理ポイントは、この時代の家具と一番相性の良い材料を選ぶ事。

ケントでは塗料からディテールの装飾金具に至るまで伝統あるイギリス製にこだわっています。それによりイギリス生まれイギリス育ちのアンティーク家具を完璧に再現し、時代の物語を秘めたアンティーク家具に仕上げています。

How to do maintenance

ビューローのお手入れ方法

ご使用の注意点・設置場所

湿気の多い場所や直射日光のあたる場所での設置は避け、極度の乾燥を防ぐためにエアコンや暖房器具付近の設置もご注意ください。急激な温度変化や乾燥により、木の反りやわれの原因となります。

また、水平な場所に設置してください。脚部の破損の原因になる恐れがあります。

日常的なお手入れ・拭き方

通常のお手入れは柔らかい布でやさしく乾拭きしてください。

水拭きをする頻度が多い場合は、家具表面が乾いた後にこまめにワックスがけをすることをお勧めします。ワックスがけをすることで家具の艶だし効果があるだけではなく、水拭きに対する塗装の劣化を防止する効果にもつながります。

※水分が付着しそのままにしておくと白いシミの原因になりますので十分注意してください。

月1回のメンテナンス

定期的なワックスでのメンテナンスをお勧めしております。ワックスをかけることで木に潤いを艶を出し、アンティークの風合いをより楽しめます。また、ワックス膜により塗膜を保ち、乾燥による不具合を防止できます。

傷がついてしまった場合

小さな傷はタッチアップペンやスクラッチカバーで目立たなくすることができます。使い方は簡単です。塗って乾かすだけです。塗るときに傷部分からはみ出さないようにご注意ください。

引き出し部分

すべりが悪く感じられたらアンティーク専用のロウを塗ってください。

金具部分

乾拭きで十分です。古い金具が使われていることがありますので、取り扱いには注意してください。

ガタつき・グラつきの場合

ガタつきがある場合の主な原因は家具の水平がとれていない場合に生じます。応急処置としてはガタつく隙間に何か板を入れたり、アジャスターを取り付けて各脚の高さを調整すると直ります。グラつきの場合は家具のゆるみなどから生じる揺れが原因の為、ひどい場合は家具自体の組み直しが必要となります。その場合はケントファクトリーにご相談ください。

プロの修理が必要な場合

アンティーク家具はメンテナンス品を使用して、簡易的な補修ができる家具ですが、構造的な修理が必要な場合や、購入時の状態に復元して綺麗に使用されたい場合は、ケントファクトリーへご相談ください。お客様の家具の問題やお悩みを解決いたします。

>>> お問い合わせはこちらから

アンティーク家具にかける、

ケントの想い